cloudspotter

얼그레이 홍차에 관하여 - 런던 국립초상화미술관의 얼 그레이 본문

▲ 한 외국인 관광객이

런던 국립초상화미술관 담에 붙은 전시 일정을 살피고 있다.

런더너라면 누구나 자기가 좋아하는 공간이 런던에 하나씩은 있게 마련이다. 런던에서 내가 제일 좋아하는 공간은 바로 국립초상화미술관National Portrait Gallery. 화가의 솜씨와 더불어 초상화에 담긴 시대별 복식과 가구와 소품을 보는 즐거움이 있기 때문이다. 초상화의 주인공이 되는 인물을 영어로 '씨터Sitter'라 하는데, 초상화를 보면서 이 씨터들의 업적을 곰곰 머리 속에 떠올려 보는 것도 재미 중 한 가지가 될 수 있다. 가령, 제인 오스틴의 초상화를 보면서 작품의 여주인공과 연인(Mr Darcy! ♥), 그리고 그들이 나눈 대화들을 떠올려 볼 수 있는 것이다. 아는 만큼 즐길 수 있는 공간이므로 영국에 관심이 좀 있고 인물이나 역사에 대한 지식이 많은 사람일수록 더 많은 즐거움을 얻고 돌아갈 수 있는 곳이기도 하다. 누가 대영제국의 영광을 묻거든 눈을 들어 대영박물관British Museum말고 국립초상화미술관을 보게 하라! 고 주저 없이 말을 하곤 한다.

물론 이 초상화들을 그린 사람은 화가들일 텐데, 재미있는 것은 그 화가를 다른 화가가 그린 것도 있다는 사실이다. 붓 들고 서 있는 자신의 모습을 담은 자화상도 꽤 있다. 전통적인 유화, 수채화, 드로잉만 있는 게 아니라 네온, 애니메이션, 사진 조작, 백남준식 비디오 아트 등 현대 매체들로 된 초상화들도 많아 인물이 주는 시대상 외에 매체의 변화가 일깨워주는 시대 변화도 엿볼 수 있다.

▲ 국립초상화미술관 입구

트라팔가 광장 전면에 자리잡은 국립미술관National Gallery에는 늘 사람이 버글버글한 반면 오른쪽 옆으로 돌아 작은 문으로 들어가게 돼 있는 이 초상화미술관은 비교적 한산하므로 관광철이 아닌 겨울, 비 부슬부슬 오는 컴컴한 날 아침에 일찍 가면 그야말로 자기 발 소리밖에는 들을 수 없는 적막감 속에 홀로 수많은 위인들을 만나는 황홀한 체험을 할 수 있다. 초상화 인물들의 눈길이 모두 내게로 쏠려 있는 듯한 착각이 들면서 마치 유령의 집에 온 것 같은 섬뜩함과 짜릿함이 느껴진다.

영국은 여전히 초상화 수요가 많다. 초상화란 과거 사진기가 없던 시절에나 행하던 관습일 뿐이라고 생각했는데 그렇지가 않았다. 방방마다 돌고 나면 어느새 '나도 죽기 전에 초상화 하나 남기고 싶다'는 소망을 품게 된 자신을 발견할 수 있을 것이다.

이국 취향의 멋쟁이 방랑 (또는 방탕) 시인 바이런, 역대 영국의 왕과 여왕들, 귀족들, 정치인들, 학자들, 예술가들, 과학자들, 각종 국제 대회에서 국위 선양한 운동선수들, 패션 리더들... 케이트 모스도 있고 베컴도 있다. 오늘의 영국을 떠받치고 있는 무수한 인물들의 얼굴이 이곳에 있다.

창조론 지지자인 내 눈에 제일 인상적이고 멋있게 보이는 작품은 역설적이게도 진화론자들인 다윈과 헉슬리의 전신 초상화 두 점이다. 화가가 그만큼 잘 그렸다는 소리가 되겠는데, 어찌나 카리스마 넘쳐 보이게 잘 그렸는지 이곳에 오면 꼭 다윈과 헉슬리 초상화부터 찾고 다른 것들을 둘러보게 된다.

서론이 길었다.

잘 그리고 못 그리고를 떠나 셀 수 없이 많은 초상화들 중 가상 찻집 운영자인 내게 각별하게 다가오는 인물은 바로 얼그레이 홍차 이름의 주인공인 얼 그레이Earl Grey 1764-1845.

'얼 그레이'는 우리말로 '그레이 백작'이라 번역하면 되는데, 영국에서는 백작을 '얼Earl'이라 부르고 대륙에서는 '카운트Count'라 부르니 '얼 그레이 백작'이라고 하면 같은 단어를 반복하는 꼴이 되므로 주의해야 한다. 그레이 백작의 정식 이름은 Charles Grey, 2nd Earl of Grey. 이 작은 초상화 미술관에만 무려 69개나 되는 그의 초상화가 있다.

홍차 관련해서 누리터를 돌아다니다 보면 얼그레이 홍차의 기원과 원조 논쟁에 관한 이야기들은 많은데 정작 얼 그레이라는 인물에 대한 관심들은 없어 보인다. 궁금하지 않은가? 자기가 평소 즐기는 차의 기원이 된 사람이.

얼그레이 홍차는 중국 홍차를 기본 찻잎으로 여기에 베르가못 오렌지 껍질에서 추출한 오일을 입혀 향을 낸 가향차의 대표격인 차. (요즘은 실론이나 다른 지역 차들을 바탕으로 삼는 일도 많다.) 향기롭고 카페인이 적어 주로 오후에 마신다. 그레이 백작, 즉 얼 그레이가 시작한 블렌딩으로 전해지는데, 어떻게 해서 이 블렌딩을 고안하게 되었는지에 관해서는 의견이 분분하다. 오늘날엔 찻잎과 베르가못 오일을 기본 레서피로 브랜드에 따라 이것저것 다양한 부재료를 첨가하여 변주를 하기도 한다. 훈향을 가미한 얼그레이도 있고, 라벤더나 장미, 수레국화 등 꽃으로 향을 더한 것도 있으며, 말린 레몬 껍질이나 오렌지 껍질을 더 넣어 시트러스 향을 보강한 것도 있다.

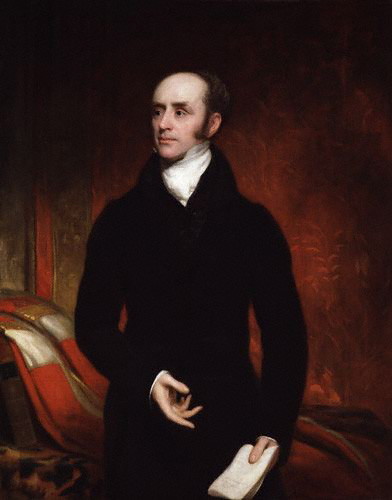

▲ Thomas Phillips가 1820년경 그린 것으로 추정되는

Charles Grey, 2nd Earl Grey.

얼그레이 홍차의 향기를 떠올리고 저 가냘픈 몸매의 그레이 백작 초상화를 보면 마치 잘난 조상의 후광을 입고 출세한 부잣집 유약한 도련님으로밖에 보이지가 않는데, 이 양반이 이룬 업적을 살펴보면 실로 어마어마하다. 찰스 그레이는 보수당의 반대파인 휘그Whig당 당수이자 총리였다. 윈스톤 처칠, 마거릿 때처, 토니 블레어, 현재의 고든 브라운 같은 그런 총리 말이다. 즉, 정치권에서는 으뜸 자리에 앉았던 실력자라는 말씀.

당시 그는 국교인 성공회 교도들만 국회의원이 될 수 있었던 법을 철폐하여 가톨릭 교도들의 공직 진출이 가능하도록 문을 열었고Catholic Emancipation Act, 1829, 선거법 개정안The Reform Bill, 1932을 주창하고 통과시켜 자기도 귀족이면서 왕족 및 귀족의 권한을 크게 축소시키고 중간계급the middle class에게 선거권을 부여해 그들의 대표를 내세울 수 있도록 했으며, 대영제국의 노예제도를 궁극적으로 폐지하는 데에도 앞장섰다고 한다. 약자와 소수자의 입장을 돌아볼 줄 아는, 개혁 정신으로 똘똘 뭉친 의협심 강한 사람이었던 것 같다. 우리가 아는 향긋한 얼그레이 홍차의 느낌과는 사뭇 다른 감이 있다.

▲ 트와이닝의 얼그레이 홍차통

영국의 두 홍차 회사 <트와이닝>과 <잭슨스 오브 피카딜리>가 얼그레이를 두고 원조 논쟁을 벌이고 있는 것은 유명하다. 잭슨스 오브 피카딜리가 재정적 어려움에 처해 기세가 꺾여 있는 동안 트와이닝이 발 빠르게 그레이 백작의 후손을 구워삶아 자사의 얼그레이 제품 포장에 초상화를 쓸 수 있는 권한을 얻어 내었고 이로써 일단은 소강 상태에 접어든 듯 보인다. 우리 같은 소비자야 그저 이런 원조 논쟁 따위보다는 브랜드에 상관없이 품질 좋고 향 좋은 얼그레이만 맛볼 수 있으면 그만이지만 말이다.

그레이 백작의 단호한 표정과 굳게 다문 입술이 그의 개혁에의 강한 의지를 나타내는 듯 보인다. 저 시절에 귀족이 저렇게 날씬할 수 있었다는 건 물론 유전이나 체질적인 소인도 있었겠지만 그가 자기 관리에 그만큼 철저했다는 소리가 아닐까?

▲ <The Trial of Queen Caroline 1820>

by Sir George Hayter, oil on canvas, 1820-1823.

이렇게 수많은 인물을 담은 장면에서는 중요한 사람일수록 앞으로 빼내 크게 그리거나 중앙에 두어 강조하게 마련인데, 여기서는 누가 그레이 백작일까?

가운데 우뚝 서서 단호하게 팔을 뻗고 있는 사람이 바로 그레이 백작이다. 차기 총리 감이었으니 당시 정치권 핵심에 있었던 인물이다. 이튼과 캐임브리지 출신이었던 그는 인구에 회자될 정도로 연설에 매우 능했다고 한다.

근대 초부터 이미 "이상적인 정부를 발견하려거든 영국에 가라"는 말이 있었다. 영국이 프랑스나 러시아처럼 유혈 낭자한 혁명의 과정을 거치지 않고서도 비교적 안정된 정치 체제를 갖출 수 있었던 것은 저 그레이 백작과 같이 약자의 입장에 설 줄 아는 의식 있는 귀족들의 공이 컸기 때문이 아니었을까 생각해본다. 프랑스의 귀족들이 왕실과 한통속이 되어 사치와 방탕을 일삼아 백성들의 매를 벌고 있을 동안 영국의 귀족들은 전통적으로 왕권을 깐깐하게 견제하며 국민의 대변자 겸 중재자 역할을 성실히 해왔다고 평가 받는 편이다.

▲ <The House of Commons, 1833>

by Sir George Hayter, oil on canvas, 1833-1843.

왼쪽 맨 앞 줄에 서서 의석에 왼팔을 걸치고 상체를 앞으로 주욱 내밀고 있는 사람이 그레이 백작이다. 토리당과 그레이 백작이 속한 휘그당, 이 양 당이 서로 마주보고 설전을 벌이기 직전의 모습을 담은 거대한 단체 초상화다. 보통 여당과 야당이 서로를 'opposite party'라 부르는데, 영국의 의회 모습을 보면 이 말이 정말 실감 난다. 이렇게 마주보고 앉게 된 구도에서 나온 용어가 아닌가 싶다. 영국 의회는 지금도 변함없이 이런 배치를 하고 있다. 사진기가 없던 시절이니 일일이 저 많은 사람들을 그리고 있었을 화가를 생각하면 아찔하다. 세밀함도 감탄스럽지만 (여기 있는 한 사람 한 사람이 모두 자신들의 개인 초상화 얼굴과 정말 똑같이 생겼다!) 나는 이 그림의 빛과 색감이 참 마음에 든다. 나무의 질감이 고스란히 느껴지는데, 영국인들이 좋아하는 마호가니로 인테리어를 마감했을 가능성이 크다. 요즘도 저렇게 마주보고 앉아 설전 벌이는 국회 모습을 TV가 생생하게 중계해준다.

▲ 정치·사회 제도를 개혁한 공을 기려

뉴카슬-어폰-타인에 세운 기념상 <The Grey Monument>.

세계인들의 사랑을 받는 얼그레이 홍차를 퍼뜨렸기 때문이 아니라 순전히 그의 정치적 업적을 기려 세운 기념상이니, 행여 여행 왔다가 일행에게 "티 테이스터였던 얼 그레이 씨가 맛난 홍차를 블렌딩해 보급한 공로로 여왕이 세워준 거래." 하는 따위의 허위 사실을 유포해서는 안 된다. 그가 바라보고 있는 쪽 길은 'Grey Street'라 이름 붙였다고 한다. 그의 이름을 딴 대학도 다 있다(Grey College, The University of Durham).

▲ 영국 영화 <The Duchess>의 포스터

딱딱한 정치 이야기말고 이제는 그의 사생활 얘기를 좀 해보자. (Daily Mirror스러운가?) 정치적 열정 못지 않게 그는 육체적으로도 정력이 넘쳤던 모양이다. 남의 부인과의 사이에 딸 하나를 두고 자기 부인과의 사이에서는 무려 11명의 아이들을 낳았다. 물론 하인들이 다 키웠겠지만 그의 부인이 수시로 태어나는 아이들과 집에서 씨름하고 있을 동안 런던을 오가며 거사를 이루느라 눈코 뜰 새 없이 바빴던 그레이 수상은 당대 사교계 여러 여성들과 염문을 뿌리기도 했다. (실망할 필요 전혀 없다. 당시 영국 상류층에서는 남자건 여자건 결혼 여부를 불문, 공공연하게 연인을 두는 일이 유행병처럼 만연했으므로.)

결혼 전에 있었던 유명한 스캔들로는 당대 패션 리더이자 열혈 정치 운동가였던 조지아나와의 로맨스가 전해진다. 막강한 권력자였던 데본셔 공작의 부인 조지아나의 정부 노릇을 했으니 그의 애정 행각은 정치 생명에 위협이 되는 모험이었다. 삐쩍소녀 키이라 나이틀리가 주연한 2008년 영화 <The Duchess>가 바로 이 조지아나와 찰스 그레이의 불꽃 같은 로맨스를 그 내용으로 하고 있다. 무뚝뚝하고 냉담하기 짝이 없는 남편을 만난 조지아나의 불운한 삶을 생생하게 그린 소설이 원작인데, 각종 영화제에서 의상상을 휩쓸었다 하니 다른 건 몰라도 눈은 틀림없이 즐거운 영화일 것이다. 이런 공들인 시대극은 재미와 상관없이 꼭 찾아서 봐야 한다. 영국 배경 영화니 차 마시는 장면이 수시로 나올지도 모른다. 귀족들을 중심으로 한 서사이므로 찻상이 호화롭고 근사할 것으로 기대된다. (과연?) 얼그레이 애호가들 역시 이 영화를 보고 나면 그가 이룬 영국의 정치-사회상 업적들과 당시의 시대상, 그리고 조지아나와의 짧았지만 열정적인 사랑이 떠올라 찻잔 속 얼그레이의 구리빛 물이 일렁이는 듯한 착각에 빠지게 될지도 모른다.

▲ 국립초상화미술관 외벽을 장식한 초상화가들 부조.

키 작은 단단씨, 이거 찍느라 고생깨나 했다는 후문이.

'영국 여행' 카테고리의 다른 글

| [아프터눈 티] 런던 클래리지스 호텔 Claridges, London (0) | 2009.12.10 |

|---|---|

| [아프터눈 티] 런던 모모 티룸 - 모로칸 민트티 Momo Tearoom, London (0) | 2009.12.09 |

| [아프터눈 티] 런던 브라운스 호텔 Browns Hotel, London (0) | 2009.12.09 |

| 런던 홍차 여행 안내 (1) | 2009.12.08 |

| [티숍 방문기] 포트넘 앤드 메이슨 ① (0) | 2009.12.07 |

| [티숍 방문기] 티 팔레스 Tea Palace (2) | 2009.12.05 |

| [티숍 방문기] 위타드 오브 첼시 Whittard of Chelsea (2) | 2009.12.05 |

| [티숍 방문기] 트와이닝스 Twinings (2) | 2009.12.04 |