cloudspotter

[런던여행] 레드버리 The Ledbury 본문

오늘은 레드버리에서 밥 먹은 이야기를 들려 드리겠습니다.

우리 권여사님이 거금을 쓰셨어요.

수년 간 못 본 딸 밥 사 먹이러 런던에 오신 겁니다. 감사감사.

그런데,

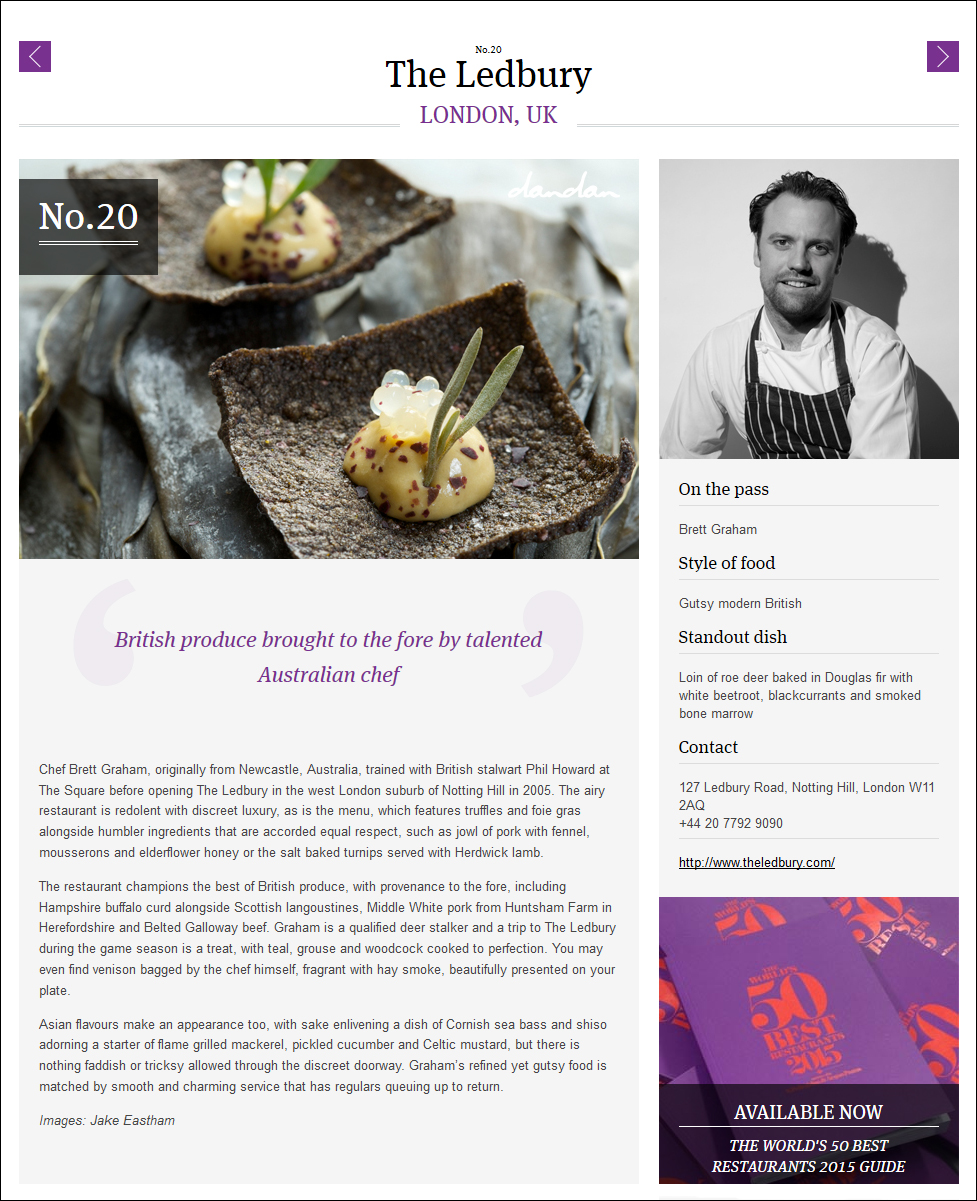

한국인들이 쓴 리뷰들을 주욱 찾아서 보니 다들 이 집을 프렌치 레스토랑으로 잘못 알고들 계시더라고요. 요리사 스스로 자기 레스토랑을 '모던 브리티쉬 퀴진'을 하는 집이라 하고, 레스토랑 관련 기사들이나 잡지에서도 다들 그렇게 소개를 하고 있는데, 대체 어디서 잘못 들으셔서 프렌치 레스토랑이라고들 하시는지 모르겠어요. 설마 몇몇 요리에 푸아그라가 조금 들어간 것 때문에? 아마 어느 한 분이 잘못 쓴 걸 보고 그 이후 리뷰들에 계속해서 잘못된 정보들이 옮겨지고 있는 건 아닐까 싶은데, 자자자, 혹시라도 이 글 보시면 어여 고치셔요. 위 문서를 마우스로 클릭하면 큰 글씨로 보실 수 있습니다. 어떤 성향의 요리사인지 한번 읽어 보세요.

▲ 위키피디아의 소개

▲ 이렇게 영국의 자연을 최대한 담아내려고 노력한다는 인터뷰도 다 있건만.

제가 찍은 음식 사진들을 올리기 전에 먼저 레스토랑 측이 제공하는 사진들을 기록 차원에서 한번 올려 봅니다. 사람이 꽉 차서 밥 먹으러 가서는 식당 구석구석을 찍을 수가 없겠더라고요.

입구쪽에 있는 테이블.

다이닝 홀front of house 전경.

주방 직원들의 식사 시간인 모양입니다. 영화 <번트Burnt>에서는 "family meal"이라고 하는 것 같았습니다. 아니면, 다같이 맛을 보고 개선점에 대해 토론을 하는 걸까요? 저렇게 많은 인원이 과연 메뉴에 대해 의견을 마음껏 개진할 수 있을 만큼 주방이란 데가 민주적인 환경인지 궁금합니다.

테이블마다 하나씩 올라가 있던 장식품들.

테이블 준비중인 직원.

영국에는 셰프나 소믈리에뿐 아니라 서버들을 위한 '콩쿨'도 다 있다는 사실. 시상을 막 여왕이 하고 그럽니다. 여왕이야말로 최고의 '메트러 디Maitre d'이지요. 국빈 만찬을 평생 얼마나 많이 치러 봤겠어요. 실제로 만찬장 준비해 놓은 것을 꼼꼼히 살피고 잔소리를 하기도 한다죠.

지문 남을까봐 장갑도 끼고.

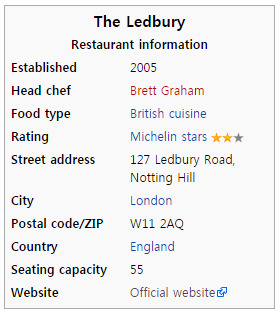

고기 써는 칼.

영국에서는 커틀러리 하면 무조건 철강 도시인 셰필드 산.

저도 이날 이 칼 써서 고기 썰어봤습니다.

전-전식pre-starter, savoury, amuse bouche 중 하나.

김으로 만든 바삭한 크래커.

이것도 전-전식 중 하나.

푸아그라 파르페가 담긴 마카롱 크기의 작은 라이스 퍼프.

아마 이것 때문에 프렌치 레스토랑이라고 오해들을 하시는 건 아닌가 싶어요. 요즘 요리사들은 필요하다 싶으면 전세계 식재료를 다 갖다가 씁니다. 프랑스 레스토랑들도 영국 재료 많이들 갖다가 씁니다. 미국에 있는 한식 파인 다이닝 레스토랑들도 서양 재료 많이들 쓰잖아요?

이것도 전-전식 중 하나.

사슴고기가 들었다고 합니다.

그래서 플레이팅을 저렇게 한 거죠. 정말 예쁘죠?

메뉴에도 그 이름이 올라와 있지 않은 이런 전-전식들은 주방에서 주는 '깜짝 선물'로 이해를 하시면 될 것 같습니다.

"이런 거 주지 말고 음식 값을 좀 깎아주면 안 돼?"

아, 왜요, 재밌고 신기하고 예쁘고 맛있고 기분 좋잖아요.

※ 전-전식

영어로는 프리-스타터pre-starter, savoury

프랑스어로는 아뮤즈-부쉬amuse-bouche.

'입을 즐겁게 하는 것'이라는 뜻.

이것도 전-전식인데, 이건 안 줬던 것 같은데? 긁적긁적

8-코스짜리 테이스팅 메뉴에는 전-전식이 3개만 나가고, 단품 4-코스 메뉴에는 4개가 나가는 모양입니다.

▲ Violet and Chinese Artichokes, Muscat Grapes, Walnuts and Grated Foie Gras

단품 4-코스 메뉴 중 첫 번째 코스에 있던 음식.

채소 요리입니다.

▲ Native Lobster, Wrapped in Shiitake, Sherry and Pine Nuts

단품 4-코스 메뉴 중 두 번째 코스에 있던 음식.

껍질 홀랑 벗긴 게 미안했는지 표고버섯 갑옷을 다시 입힌 영국 바닷가재.

앞의 것보다는 살짝 무거워졌죠? 해산물 코스네요.

말하자면, 전식에서 본식으로 가는 가교 역할을 하는 거죠.

이걸 먹어 보고 싶었는데 주방에서 알아서 내주는 테이스팅 메뉴를 선택하는 바람에 맛을 보지 못 했습니다. 다음을 기약해봅니다.

▲ Herdwick Lamb, Salt Baked Kohlrabi,

Padron and Garlic

단품 4-코스 메뉴 중 세 번째 코스에 있던 음식.

본식입니다.

이 사실을 알면 다들 놀라실 텐데, 제가 사실 영국 살면서 여태 여기 사람들이 좋아하는 양고기lamb, hogget, mutton, 사슴고기venison, 토끼고기, 비둘기고기squab pigeon, wood pigeon, 메추라기quail, 자고partridge, 들꿩grouse 고기들을 못 먹어봤어요.

수퍼마켓에서 다 파는 것들이라 마음만 먹으면 쉽게 살 수 있는데, 조제한 돼지고기나 조금 먹을 뿐 고기 자체를 썩 즐기지 않으니 그렇게 됐습니다. (한국에서 6년 가까이 채식한 전력이 있음.) 고기 좋은 나라에서 이게 웬 손해랍니까. 고기 사다가 집에서 내 손으로 조리하는 것은 여전히 좀 꺼려지지만 파인 다이닝 레스토랑에서 지금까지 못 먹어 봤던 고기 종류들을 한 번씩 맛보고 싶은 생각은 있습니다. '고기는 가능한 한 적게 먹되, 먹을 때는 최고의 장인이나 요리사가 준비한 것으로 맛있게 먹자'가 제 신조입니다. 그래서 실력 좋다는 이 집에서 양고기를 이번에 꼭 경험해보고 싶었는데 역시나 테이스팅 메뉴를 선택하는 바람에 맛을 볼 수가 없었습니다. 이것도 다음을 기약해봅니다.

▲ Berkshire Muntjac, Quince, Red Leaves and Vegetables

단품 4-코스 메뉴 중 세 번째 코스에 있던 사슴고기.

플레이팅이 예술입니다.

저도 이번에 이 집 사슴고기 먹어봤습니다.

▲ Richmond Park Honey, Buffalo Milk, Bee Pollen and Mead (?)

이건 메뉴에 이름이 안 나와 있어 뭔지 잘 모르겠는데, 후식 전에 입가심 하라고 내 주는 'pre-dessert'이거나 단품 메뉴의 후식 중 하나인 것 같습니다.

이것도 단품 4-코스 메뉴의 마지막 코스인 후식.

쵸콜렛이나 갈색 나는 무언가로 만든 것 같네요. 접시 테두리 질감과 디저트 질감을 맞춘 것 보고 감각 있는 요리사라는 생각을 했습니다. 이 그릇, 한국에서도 흔히 볼 수 있죠.

▲ Olive Oil Cake, Apricot, White Chocolate, Lapsang Souchong Tea Ice Cream

이것도 후식.

자세히 보니 스폰지 위, 아래가 서로 다른 거네요. 저렇게도 할 수가 있군요.

▲ Juniperberry and Caramel Cigarette

후식 다음에도 뭔가를 또 줍니다.

메뉴에는 안 나와 있는 '찾아주셔서 감사합니다, 다음에 또 오세요.' 제스처라고 보시면 됩니다. 이것도 주방에서 선물로 내주는 거지요. (선물은 무슨, 전체 값에 이미 다 포함돼 있는 거지.) 커피나 홍차를 따로 주문해 함께 즐기면 좋겠지만, 웬만한 한국인은 위가 작아 이걸 받을 시점에는 아마 배가 불러 씩씩거리고 있을 겁니다.

이 양반이 바로 주방 총 책임자인 브렛 그레이엄입니다. 호주 출신인데 영국에 와서 성공해 자리를 잡았어요. 지구상에서 가장 멀리 떨어진 곳 중 하나가 바로 영국과 호주 아닐까 싶은데 용케 영국까지 왔습니다. 방송 출연도 일절 않고, 신문에 음식 글 쓰는 일도 없고, 요리책도 안 내고, 오로지 이 레스토랑 일에만 매진합니다. 미디어에서 본 적이 없어요.

푸아그라, 캐비아, 트러플 같은 고급 재료들도 쓰지만 너무 값싸고 흔해서 사람들이 심드렁하게 보는 재료들, 잘 안 찾는 고기 부위들, 홀대 받고 있는 재료들을 잘 활용해 승화된 요리를 선보이는 것으로 정평이 난 요리사입니다. 그런데, 요즘 서양 요리사들은 다 이렇게 합니다. 동양에 있는 서양 음식 요리사들이 대개 비싼 재료들을 남용하는 경향이 있던데, 그런 게 접시에 올라와 있으면 손님들이 좋아하니 어쩔 수 없이 그렇게 하는 걸지도 모르겠습니다. 저도 사실 캐비아나 푸아그라는 별 감흥이 없어도 트러플만큼은 기회 있을 때마다 좀 듬뿍 먹고 싶긴 하거든요. (향 다 빠진 묵은 것 말고 신선한 것으로.)

브렛 그레이엄의 솜씨는 무엇보다도 영국의 야생동물고기game를 다루는 데서 유감 없이 발휘된다고 하죠. 사냥철에 오면 다양한 고기들을 맛볼 수 있다고 합니다.

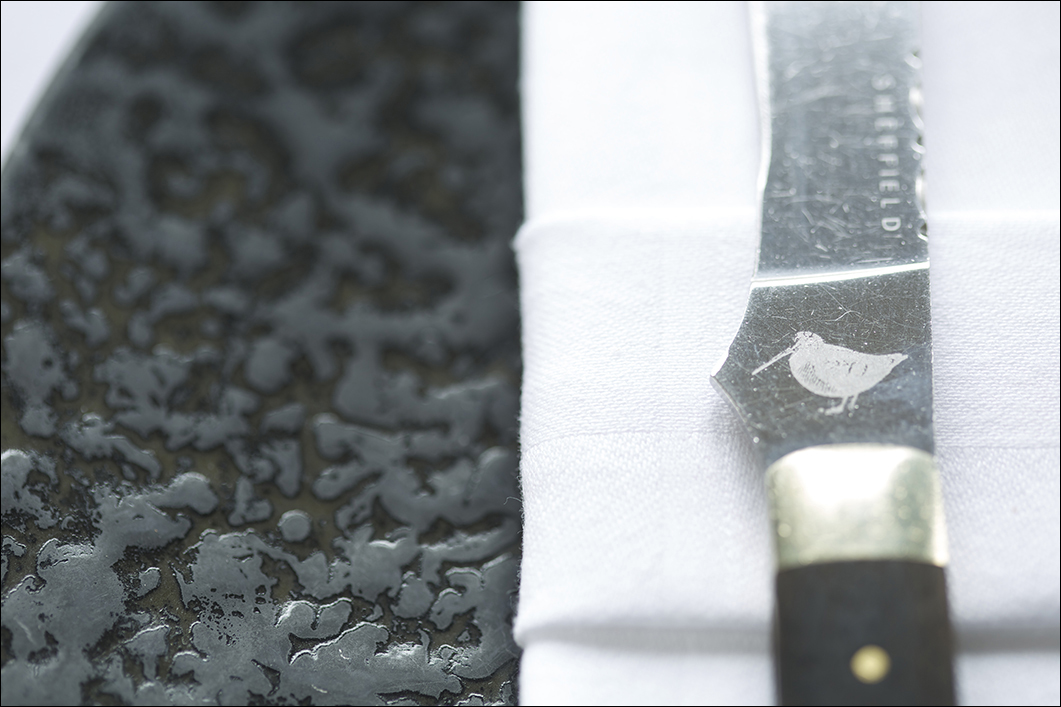

▲ 이 날의 테이스팅 메뉴.

음식마다 와인이 짝지어진 메뉴판은 따로 있었음.

자, 이제부터는 저희가 먹은 테이스팅 메뉴 소개에 들어가겠습니다. 8-코스짜리 메뉴입니다. 네 명이 모두 같은 것으로 주문했습니다. 테이스팅 메뉴와 단품 메뉴는 코스 구성 개수가 달라 섞어서 주문하는 것이 안 됩니다. 테이스팅 메뉴는 테이블 전체가 시켜야 하죠. 단품 4-코스짜리보다 코스 수가 많으니 값도 당연히 더 비싸집니다.

만일 단품 4-코스로 시켰다면

어른들 드실 것 8개, 우리 먹을 것 8개,

모두 16개의 음식을 골라야 하는데,

어휴, 인원이 많을 때는 이것도 일이죠.

메뉴를 일일이 번역해 읊어드려야 하고,

재료 설명도 해드려야 하고,

무얼 좋아하시는지 일일이 여쭤야 하니

시간이 어마어마하게 듭니다.

이럴 땐 그냥 비용을 조금 더 들여 테이스팅 메뉴로 먹는 게 낫지요. 식탁에 앉은 사람들 모두 같은 음식을 먹으니 음식 맛에 대해 의견 나누기도 좋고요.

식탁 위에 놓여 있던 소금·후추통입니다.

스테인레스 스틸이 아니라 순도 92.5% 스털링 실버로 돼 있어서 놀랐습니다. 아, 파인 다이닝 레스토랑은 정말 뭔가 다르긴 하구나. ㅋ

▲ 이모부가 주문하셨던 잔 와인

건강상의 이유, 종교적인 신념 등으로 네 명 중 한 명만 와인을 주문했습니다. 사실 네 명 다 술 마시면 안 되는 상황인데, 유혹을 못 이기고 이모부께서 잔 와인을 주문하셨습니다. 우리 이모부는 특이하게도 파인 다이닝 레스토랑엘 가시면 음식에 맞는 와인을 주문하시지 않고 꼭 식사 전에 마실 하우스 와인을 주문하십니다. "질 떨어지는 와인을 내거나 바가지를 씌우지는 않나요?" 여쭈니 (→ 술 안 마셔서 와인에 대해서는 일절 아는 게 없음.) 이런 수준의 레스토랑들에서는 그런 염려를 안 해도 된다고 하시네요.

'종교적인 신념' 하니 생각 났는데, 무슬림들한테는 이런 서양식 파인 다이닝이란 게 과연 가능하기나 한지 궁금합니다. 무슬림들 중에도 서양에 살면서 성공한 사업가나 부자들 많고 이들도 맛있는 음식 사 먹고 싶어할 텐데, 이런 데서 쓰는 고기들이 할랄 도축 됐을 리 만무하고 조리 도구들도 죄 돼지고기를 한 번이라도 조리한 적 있을 텐데 말이죠. 돈 많은 무슬림들은 어디 가서 파인 다이닝을 즐기고 있는지 궁금합니다. 자기들 세계가 따로 있을까요?

▲ Pre-starter ①: Foie Gras Puff with Mead Jelly

첫 번째 음식이 나왔습니다. 푸아그라 파르페가 든 라이스 퍼프입니다. 벌꿀술로 만든 젤리를 얹었습니다. 일인당 딱 한 개만 줍니다. 전-전식입니다.

마카롱 크기밖에 안 돼서 "나 푸아그라 먹었다" 할 만큼 많은 양은 아니었지만 저는 이날 푸아그라를 태어나서 처음 먹어봤습니다. 이따 분말 형태로 또 나오는데, 선택의 여지가 없는 테이스팅 메뉴라 그냥 먹었습니다.

☞ 푸아그라는 영국적인 것이 아니다

일상에서 영국인들은 푸아그라 대신 치킨 리버 파르페나 파테를 먹습니다. 그런데 이것도 나이 든 세대나 즐기지, 요즘 영국 젊은이들은 살코기 외의 것들은 잘 안 먹으려 들어요. 이건 우리나라도 마찬가지일 텐데, 사실 저도 '요즘 젊은이'는 아니지만 동물 내장이나 부속물, 이런 거 잘 못 먹습니다.

하여간 저는 누가 어떻게 조리해도 맛있을 수밖에 없다는 고급 재료 푸아그라를 남용하는 요리사보다는 값싸고 흔한 치킨 리버를 기똥차게 맛내서 내주는 요리사가 더 고수 같아 보입니다. 어쨌거나 이건 푸아그라를 남용하지 않고 소량을 적절하게 잘 활용했네요. 푸아그라를 먹어보긴 했는데, 아주 적은 양을, 그것도 다른 재료와 섞어 파르페로 만든 것을 라이스 퍼프 안에 넣어 먹었으니 푸아그라 맛은 아직도 잘 모릅니다. ㅋ 잘 만들어서 이 음식 자체는 아주 맛있었습니다.

▲ Pre-starter ②: Laverbread Crisp

topped with Smoked Mussel and Mushroom Purée

위에서도 언급했던 김 크래커.

와, 이거 맛있었어요. 크래커만 좀 따로 포장해서 팔았으면 좋겠다는 생각을 다 했습니다. 한국의 콘칩보다는 약간 더 두껍고 밀도가 있지만 비슷한 질감입니다. 기포가 많아 가볍고 바삭하며 딱딱하지는 않습니다.

위에 올린 것은 훈제한 홍합과 버섯으로 만든 퓨레라고 하는데, 김 크래커와 잘 어울렸습니다. 스포이트를 써서 인위적으로 만든 것처럼 보이는 캐비아도 올라가 있었는데 따로 떼어 맛을 보지 않아 어떤 재료로 만든 건지는 잘 모르겠습니다. 농후한 맛 나는 퓨레를 올렸으니 이건 산미가 있는 상큼한 맛 나는 재료를 쓰지 않았을까 추측해봅니다.

이 집의 몇 가지 음식들에서 일식 재료를 쓴 것이 보이는데, 사실 영국 서해안에도 김을 먹는 지역들이 있습니다. 일본인들에게 김의 생태와 양식에 관한 결정적인 단초를 제공해준 사람도 바로 영국인 학자였지요. 그래서 일본의 어느 김 생산지에 가면 신사에 이 영국인 학자를 기리는 기념비가 다 있습니다. 매년 4월 14일에 추도식도 가진다는데, 김 성분에서 많게는 40%가 단백질이라 2차 대전 직후 굶주림에 시달렸던 일본을 먹여 살리는 데 김이 중요한 역할을 했다죠. 그래서 일본에서는 이 영국인 학자가 은인으로 칭송을 받습니다. 이 학자의 연구 내용에 힘입어 순식간에 일본의 김 생산이 두 배도 아니고 무려 20~30배가 늘었다니 그럴 만합니다.

영국의 '김빵laverbread'은 제가 따로 소개를 해드리겠습니다. 이들은 우리보다 더 과격하게 김을 먹습니다. 그러니 "전세계적으로 김은 우리 한국과 일본만 먹는다. 서양인들은 절대 먹지 않는다." 이런 무식한 소리는 하면 안 됩니다. 한국에 이런 말 하는 사람 너무 많아요.

▲ Pre-starter ③ Muntjac Dumpling

아, 드디어.

저는 사실 이 집이 내는 음식 중 이게 가장 궁금했습니다. 사슴고기를 넣은 덤플링이었는데, 사슴이 노니는 환경을 그대로 옮겨 놓은 것 같아 무척 아름답다는 생각을 했습니다. 이번에 안 사실인데 침엽수도 비슷비슷하게 생긴 게 종류가 참 많더라고요. 이건 '더글라스 퍼douglas fir'라고 부른다죠? 숱도 많고, 바늘잎 길이와 두께도 적당하고, 색상과 모양도 좋고, 마음에 쏙 듭니다. 예쁜 침엽수로 잘 선택해 올렸습니다.

그런데 어찌된 일인지 가장 기대했던 음식인데 맛은 기억이 하나도 안 납니다. 이때 이모부께서 기독교와 이슬람의 근본적인 차이에 관해 말씀을 막 시작하셨는데, 던지시는 질문에 대답도 해야 하고, 귀 쫑긋하며 경청도 해야 하고, 먼 데서 고생해서 오셨는데 맛있게 잘 드시고 계신지 어른들 안색도 살펴야 해서 집중해서 음식 맛을 온전히 음미하는 게 좀 힘들었어요. (식당에서 혼자 밥 먹고 있는 사람, 미식가일지 모릅니다.)

"으음, 소량이긴 해도 사슴고기 슈레드, 맛있네?"

하면서 쩝쩝거렸던 것만 기억 납니다.

어쨌거나 메뉴에도 안 오른 음식을 이렇게 공들여 내다니, 이래서 사람들이 파인 다이닝 레스토랑들이 선사하는 전-전식을 기대하는 모양입니다. 요리사의 맛내기 감각과 더불어 미술적 감각도 엿볼 수 있으니까요. 요리사들은 수준 높은 꽃박람회를 자주 다니면 도움이 많이 되겠습니다.

▲ 1st Course: Candy Beetroot Baked in Clay, Caviar Salt, Smoked and Dried Eel

세 가지의 전-전식을 맛본 후 드디어 본 코스에 진입을 합니다. 전식입니다. 비트beetroot가 주재료인데, 비트 중에서도 '캔디 비트'라는 재미있게 생긴 품종을 썼습니다[아래 사진]. 이걸 절이면 빨간 부분에서 물이 빠져 흰 부분을 물들입니다. 저도 집에서 겉은 빨갛고 속은 하얀 래디쉬radish 사다 피클을 담가 먹는데, 시간이 지나면 껍질과 속 구분 없이 전체가 그냥 예쁜 분홍색이 됩니다. 자색 비트, 흰색 비트, 캔디 비트를 그때그때 상황에 맞춰 바꿔가며 쓰는 것 같았습니다. 찰흙으로 감싸 57˚C의 낮은 온도 오븐에서 찌듯이 장시간을 촉촉하게 익힌다고 합니다. 그래서 그런지 식감이 익은 듯 안 익은 듯 절묘합니다.

그런데,

비트를 들추니 그 밑에 장어eel가 떠억.

써프라이즈!

장어를 아주 잠깐 동안만 훈제한 것 같았습니다. 저는 사실 장어는 한국에 있을 때 연기 잔뜩 마셔가며 셀프로 구워 먹던 MSG 충만한 양념의 장어구이밖에 모릅니다. 그것도 맛있기는 하나 양념맛과 질감만 기억 나지 정작 장어 자체의 맛은 이 나이가 되도록 잘 모릅니다. 요리사가 알아서 잘 준비해 내준 장어를 먹어본 것은 이번이 처음이었는데, 어우, 이것 참 식감도 야무지고 맛도 섬세하고 별미네요. 하나도 비리지가 않아요. 질감은 생선이 아니라 오히려 고기 쪽에 더 가까워 촉촉하고 부드럽게 잘 익힌 돼지고기 질감이 납니다. 그 흔한 양파(샬롯)도 여기서는 아주 중요한 역할을 합니다. 서양인들은 음식 먹을 때 다채로운 식감을 중요하게 여기죠. 이 요리에서는 저 아삭한 양파와 짭짤한 장어 크럼crumb이 그 역할을 합니다. 장어를 산뜻한 음식으로 기억하게 될 줄은 몰랐습니다.

▲ 2nd Course: Artichokes Violet and Chinese, Grapes, Walnuts and Grated Foie Gras

두 번째 코스로는 아티초크.

아티초크 두 종류가 보입니다.

푸아그라 분말 밑에 켜켜이 있는 노란 것이 'violet artichoke',

그 앞에 동글동글 진주 목걸이 엮은 것처럼 보이는 것이 'Chinese artichoke'.

사실 전혀 다른 과의 채소들인데 어찌된 사연인지 마치 같은 과 채소인 것처럼 아티초크라는 같은 이름이 붙었습니다. 이 명칭상의 오류를 두고 요리사가 재미있는 발상을 한 것 같네요. 차이니즈 아티초크는 처음 먹어봅니다.

이 요리도 가볍고 맛있었어요. 수북이 얹은 저 푸아그라 분말은 액화질소liquid nitrogen 처리를 했는지 <피짜 헛> 피짜 위에 잔뜩 뿌린 <크라프트>사의 엉터리 파마산 가루처럼 텁텁하지가 않고 셔벗처럼 사르르 녹아 맛의 인상만 남기고 사라집니다.

이 집은 채소 요리도 잘하나 봅니다. 제가 동물성 재료들이 들러리를 서는 채소 요리를 좋아합니다. 맛도 맛이지만 참 다양한 질감의 요소들로 구성을 했지요. 샐러드식 전채로 구상을 한 모양입니다. 알록달록 삐죽빼죽 들죽날죽, 산만한 영국식 정원 같습니다. 마음에 쏙 들어요.

식전 빵이 아니라 식중 빵이 나왔습니다. 제가 또 촉촉하고 산미가 있는 풍미 짙은 빵을 좋아합니다. 크러스트도 바삭하니 맛있었습니다. 아, 빵 먹으면 금방 배 불러서 코스 끝까지 가기 힘든데...

색이 하얗길래 염소젖 커드curd이거나 염소젖 버터인가 보다 했는데, '고티goaty'하지가 않은 걸 보니 버터에 사워 크림이나 크림치즈 같은 것을 섞은 뒤 가볍게 쳐서whip 내는 모양입니다. 집에서 먹는 버터보다는 질감이 훨씬 가벼웠습니다. 치즈 같은 산미와 단맛이 많이 나 맛있어서 저걸 다 먹었습니다.

영국의 자연을 최대한 담아 내려고 노력한다고 했으니 위에 뿌린 소금은 아마도 영국의 양대 자염인 앵글시Anglesey 소금이거나 몰든Maldon 소금일 겁니다. 수퍼마켓에서도 파는데 다른 소금들보다 많이 비싸요. 앵글시 자염은 유럽연합으로부터 PDO로 보호를 다 받고 있는 소금이기도 합니다.

위에 뿌린 건 발사믹 식초인 줄 알았는데 맛을 보니 간장 같기도 하고, 잘 모르겠습니다. 뿌려진 양이 너무 적어 맛이 잘 안 느껴집니다. 저도 작은 스프레이 사다가 이렇게 버터 한번 내봐야겠어요. 특이하고 멋있네요.

앞접시.

어라?

네 명 접시를 한데 모아봤는데 무늬가 죄 달라요.

▲ 3rd Course: Warm Bantam's Egg, Shaved Celeriac, Arbois, Dried Ham and Truffle

어른들 앞에서 신음을 다 뱉으며 먹을 정도로 맛있었던 세 번째 코스. 깃털이 끝내주게 멋있는 ☞ 영국 반탐 품종 닭의 달걀 요리입니다. 닭 자체가 작아 알도 작죠. 특이하게도 흰자와 노른자의 비율이 같아 흰자 양이 적고, 노른자 색이 아주 진하면서 (위 사진 참조) 맛도 진해 크기는 작아도 이 반탐 달걀을 선호하는 요리사들이 많습니다. 반탐 달걀의 노른자가 사방팔방 흐르지 않도록 얇게 저며서 맛낸 셀레리악으로 울타리를 쳤습니다.

고소한 달걀에 우마미 폭탄인 조제 햄과 트러플 깎은 것이 올라갔으니 이거 맛없을 수가 없죠. 다쓰베이더가 인생 최고의 달걀 요리라고 극찬을 했습니다. 저도 말없이 고개를 끄덕여봅니다. 집에서 반숙으로 삶은 달걀에 깡통 안초비 뜯어 한 마리 척 얹어 먹으면 희미하게나마 비슷한 효과를 얻을 수 있겠습니다. 돈도 적게 들고요. ㅋ

그런데, 사진 밑에 적어 놓은 음식 이름에서 "Arbois"라는 건 뭘까요? 아흐부아는 프랑스의 지명이잖아요? 지명이 곧 식재료 이름이 될 수 있는 건 치즈 아니면 와인일 텐데, 치즈는 아니었던 것 같고, 그럼 와인으로 뭘 했다는 걸까요? 소스? 달걀 위에 얹은 젤리막? 궁금합니다. 이 날 받아 온 메뉴를 보고 그대로 옮겨 적은 건데요.

이 음식 참 맛있었는데 이 집 요리사는 왜 포트폴리오 쿡북을 안 내는지 모르겠습니다. 따라해 보고 싶은 음식 참 많은데.

이 음식의 플레이팅은 마치 어느 늦가을, 바람 심하게 불고 난 날 다음날 아침의 영국 가정집 정원을 보는 같습니다. 난장판에 낙엽이 여기저기 우수수. 멋집니다. ㅋ

트러플에 관하여

참, 영국에서도 트러플이 납니다. 4월 초부터 가을까지는 써머 트러플Tuber aestivum을, 8월부터 2월까지는 오텀 (버건디) 트러플Tuber uncinatum을 얻을 수가 있습니다. 써머 트러플은 유럽 전역에서 발견되는 것인데, 이것도 소위 테루와terroir가 있어 같은 종이라 해도 기후와 땅심에 의해 나라마다 맛이 다 다르다고 하죠. 영국 써머 트러플에서는 고소한 견과류 맛이 많이 난다고 합니다.

이 집은 현재 영국 윌트셔에서 캐낸 트러플과 프랑스 트러플을 그때그때 수급을 봐서 번갈아가며 내는 것 같았습니다. 영국 트러플을 잔뜩 기대하고 갔는데 이 날은 아쉽게도 프랑스 트러플. 누가 트러플을 안정적으로 '속성' 재배하는 데 성공하면 노벨상 받을 수 있을 텐데. (Nobel Culinary Prize?)

트러플 오일은 집에서 쓰고 있었어도 트러플은 이 날 처음 먹어 봤는데, 향이 이렇게까지 진한 버섯일 줄은 몰랐습니다. 맛들였으니 이거 어쩌죠? 큰일 났어요.

그런데, 블랙 트러플도 고가의 프랑스 뻬리고 트러플Tuber melanosporum 시장을 저가의 중국산 트러플Tuber indicum이 교란시키고 있다고 하죠. 육안으로는 전문가도 구별을 못 하고 DNA 검사를 해 봐야만 알 수 있다니 웬만큼 인지도 있는 레스토랑이 아닐 경우에는 중국산 트러플을 낼 확률이 높을 듯합니다. 그러면서 "프랑스 뻬리고 트러플입니다." 하겠지요.

게다가, 이 프랑스의 뻬리고 블랙 트러플을 가져다 이제는 남반구인 호주와 뉴질랜드에서도 '재배'를 하고, 북미, 칠레 등에서도 재배를 합니다. 호주와 뉴질랜드 트러플은 계절이 반대인 북반구가 여름일 때 특히 요긴하다고 하죠. 뻬리고 트러플을 사철 먹는 시대가 열린 셈입니다. 먹을 수 있을 만한 크기로 자라는 데는 오랜 세월이 걸리고, 이제는 한국에서도 트러플을 찾을 만큼 전세계적으로 수요가 늘었으니, 고갈을 막으려면 이렇게라도 하는 게 오히려 다행이라는 생각이 듭니다.

▲ 4th Course: Roast Cauliflower, Lobster Butter, Parmesan and Basil

이것도 정말 으악 소리가 나올 정도로 맛있었는데, 바닷가재가 주인공이 아니라 놀랍게도 흔하디흔한 콜리플라워가 주인공입니다. 이렇게 심심한 맛의 채소가 지구상에 또 있을까 싶을 정도로 싱거운 채소인데, 뒤집어 생각하면 그렇기 때문에 어떤 양념을 입혀도 맛을 잘 드러내므로 다양하게 활용할 수 있는 것이 이 콜리플라워이기도 합니다.

콜리플라워 줄기는 칼로 별 저항 없이 잘 썰리도록 알맞게 익히고 끝은 튀김처럼 바삭한 식감을 내도록 조리해 식감 대비가 매우 훌륭했습니다. 줄기가 너무 익어 물컹거리거나 덜 익어 서걱거리지 않게 딱 알맞게 익혔습니다.

거기에, 부드러운 바닷가잿살 콕테일과 바닷가재 버터 소스, 그와는 대비적인 바삭한 파마산 크리습crisps을 함께 올려 중도적 식감의 콜리플라워에 양극단의 식감으로 균형을 잘 맞췄습니다. 요리사의 의도가 무엇인지 파악했습니다.

파마산 크리습은 저도 가끔씩 집에서 만들어 음식에 곁들이곤 하는데, 저런 무늬는 어떻게 내는 걸까요? 저는 저런 근사한 무늬가 안 나던데? 치즈를 그야말로 산더미처럼 올려서 구워야 하는 걸까요? 전분을 좀 섞어줘야 하는 걸까요?

집에서 만날 보는 저 흔한 바질이 이 요리에서 참 적절하게 잘도 쓰였다는 생각도 했습니다. 단 두 장만 올린 것도 절묘합니다. 바질이 생각보다 향이 강하고 그 향이 매우 오래 지속되는 향초이거든요.

일상에서 영국인들은 콜리플라워를 주로 다음과 같이 이용합니다.

진한 체다 소스에 버무려 오븐에 구워 먹거나 ☞ 콜리플라워 치즈

갈아서 수프로 만들어 먹거나 ☞ 콜리플라워 체다 수프

피클로 만들어 먹거나. ☞ 피칼릴리

영국이 인도에도 이 콜리플라워를 전해 주었는데, 인도는 종교적인 이유로 무려 인구의 3분의 1이 채식을 한다죠. 그래서 이 콜리플라워가 이들한텐 참 소중했다고 하지요. 강렬하기 짝이 없는 커리 소스나 커리 향신료들을 넣고 익히면 또 얼마나 맛있겠습니까. (영국 수퍼마켓들에서 인도식 콜라플라워 간편식ready meal을 팔기도 함.)

이 플레이팅도 참 근사했는데, 저는 이렇게 큰 콜리플라워 덩이가 접시에 올라와 있는 건 처음 봤습니다. 과감하죠. 그런데 색이 하야면서 끝이 정교하게 갈라져 있으니 마치 산호초를 보는 것 같아 황홀했습니다. 저 파마산 크리습 표면도 꼭 흔들리는 바닷물에 태양빛이 부서져 바다 속 모래에 어른어른 그림자를 남긴 것 같아 바다 속을 보는 듯한 착각이 다 들 정도였고요. 게다가 해산물을 곁들였으니.

▲ 5th Course: Jowl of Pork, Carrots, Mustard and Blood Orange

고기가 등장하기 시작했습니다. 다섯 번째 코스입니다.

건초 연기를 씌운hay smoked 자주색 당근이 맨 앞에 보입니다. 영국에서는 당근이 매우 중요한 작물이라 여러 형태와 크기, 여러 색으로 생산을 합니다. 노란색, 주황색, 빨간색, 자주색 등 다양한 색으로 나오죠. 당근은 원래 자주색이 먼저 있던 것이고, 우리가 요즘 보는 주황색은 오렌지색의 나라 네덜란드에서 개량을 해서 나온 거라고 하죠. 그러니까 이 집은 '원조 당근'을 쓰고 있는 거죠. 영국 당근은 가늘고 길고 곧은데다 가운데의 질긴 심 면적이 적어 질감도 좋고 특유의 그 당근 심지 냄새도 안 나 아주 맛있습니다. 그래서 영국의 클래식 케이크인 당근 케이크를 만들어도 참 맛있어요. 이 당근도 맛있었습니다.

돼지 볼살은 촉촉하게 익혔고, 껍질은 따로 바삭하게 구워 올렸습니다. 껍질과 살코기 사이에 있던 저 까만 것은 블랙 트럼펫 머쉬룸인 것 같습니다.

맑은 소스를 두른 게 꼭 수채화 붓자국 같아 보입니다.

이 플레이팅도 힘차고 좋네요.

새로운 나이프를 놓고 가는 걸 보니 진지한 고기 코스가 나올 모양입니다.

▲ 6th Course: Berkshire Muntjac, Quince, Red Leaves and Vegetables

여섯 번째 요리는 동남아시아 원산 사슴인 문착 고기입니다.

아마 이 집 요리사가 직접 잡은 사슴일지도 모르겠습니다. 요리사이면서 사슴 사냥 전문가이거든요. 자기가 쓸 고기를 자기가 직접 잡는다니, 그래서 미안한 마음에 더 정성껏 조리하게 되는 걸지도 모르죠. 여우와 마찬가지로 이제는 상위 포식자가 없어졌기 때문에 가끔씩 인간이 이렇게 인위적으로 사냥을 해서 개체수를 조절해 주지 않으면 안 됩니다.

동남아 사슴이 왜 영국에 와서 이토록 개체수를 늘렸느냐?

뻔하죠. 북미의 회색 다람쥐가 영국에 퍼진 것과 같은 형국입니다. 호기심 많은 저 빅토리안들이 "어? 우리나라엔 없는 녀석들이네?" 하고 들여 놓았다가 이렇게 된 거죠.

두근두근.

사슴고기도 종마다 맛이 다 다르다고는 하지만 어쨌거나 사슴고기 맛이 과연 어떨지 궁금해하며 먹어보았는데, 의외로 야생동물고기game 특유의 진한 풍미가 나질 않아 좀 신기했습니다. 이 고기가 원래 이런 건지, 조리를 잘 해서 그런 건지.

즙이 많아 촉촉하면서 빨갛지만 제대로 다 익었습니다. 고기가 어떻게 이렇게 벨벳처럼 씹힐 수가 있는 걸까요? 고기 잘 안 먹는 다쓰베이더조차 인생 최고의 고기 중 하나였다고 회상합니다.

사슴고기 위에 올라가 있는 관자처럼 생긴 뽀얀 것은 골수bone marrow입니다. 스테이크 위에도 자주 올라오죠. 사슴에서 나온 골수인지 소 골수인지는 잘 모르겠는데, 제가 알고 있는 그 익숙한 골수 맛이 나는 걸로 보아 소 골수가 아닐까 싶네요. 연기를 씌웠는지 골수에서 훈향이 좀 나는 것 같았습니다. 이 훈향 나는 기름진 골수가 기름기 적은 사슴고기에 긍정적인 영향을 미친다고 생각했습니다. 맛있었어요.

침엽수 가지를 꽂은 저 작은 콕테일 소세지는 사슴 살코기가 아니라 부속물offal로 만든 것 같았습니다. 살코기와는 달리 동물스러운 풍미가 좀 있네요. 영국의 요리사들은 고기 요리를 낼 때 살코기만 주지 않고 꼭 이렇게 부속물을 같이 먹으라고 내줍니다. 사실 이게 맞는 거죠.

원래 이런 야생동물고기는 풍미가 짙고 고기 색도 진해 곁들이는 소스와 채소도 맛과 색이 강한 것들도 올린다는데, 확실히 플레이팅이 카리스마 넘치죠. 색이 진하면서 뭔가 야성적입니다. 이걸 단품 메뉴a la carte로 시켜 먹으면 양이 더 많이 나오고 플레이팅도 더 근사해집니다. 앞에 올렸던 사진을 다시 보세요.

▲ <레드버리> 실내에 붙어 있는 사슴 흉상.

문착 사슴은 아니고 영국에 원래 있던 종인 듯.

▲ 7th Course: Pre-dessert ①

올리브 오일 혹은 영국산 질 좋은 유채씨유rapeseed oil로 만들었을지 모를 쇼트브레드. 버터로 만든 쇼트브레드는 눈으로 보기에 좀 더 보송보송해 보입니다. 요즘 영국 요리사들은 디저트에 쓰이는 이 쇼트브레드를 버터가 아니라 상황에 따라 식용유를 써서 만들기도 합니다.

그 위에는 제철인 블러드 오렌지로 맛냈을 것으로 추정되는 젤. 하얀 것은 뭔지 모르겠네요. 저렇게 광이 나면서 끈적해 보이는 걸 봐서는 크림이 아니라 머랭일 것 같기도 한데, 메뉴에 'Pre-dessert'라고만 밝혀 놓아서 잘 모르겠습니다. 따로 먹지를 않고 한입에 "냠" 먹어서 이 날 이 집이 냈던 이런 작은 한입음식들은 각각의 구성 요소 맛을 기억 못 하고 전체 인상만 남을 뿐입니다. 사실 그렇게 먹으라고 낸 음식이니 그게 맞는 것이기도 하고요.

▲ 7th Course: Pre-dessert ② Whipped Buttermilk with Poached Rhubarb (?)

산미가 살짝 도는 고소하고 부드러운 버터밀크에 새콤한 루바브.

재료 궁합 좋고, 색상 대비 좋고.

시장을 가지 않더라도 이런 파인 다이닝 레스토랑에 오면 제철 재료가 무엇인지 당장 알 수 있습니다. 영국의 요크셔 포스트 루바브Yorkshire Forced Rhubarb 철이 돌아온 모양입니다. 유럽연합에 의해 PDO로 보호 받고 있는 특별한 작물입니다. 겨울 끝자락에 영국 셰프들의 비장의 디저트 무기가 돼 주는 고마운 작물이죠. 이맘때 이걸 디저트로 내지 않는 레스토랑은 게으르고 무감각한 레스토랑으로 취급을 받기도 합니다. 색 참 곱죠? 주스는 따로 담아 와서 부어주었습니다.

▲ 8th Course: Brown Sugar Tart, Stem Ginger Ice Cream

드디어 마지막 코스인 디저트.

단 음식도 이런 데서 내는 것들은 너무 달지 않고 가볍고 산뜻하네요. 유지방 막이 혀에 두껍게 남지를 않고 잠깐 머물렀다 사르르 사라집니다. 음식 가짓수가 워낙 많으니 가벼운 것들로 내지 않으면 안 될 것 같긴 합니다.

당절임 생강stem ginger으로 맛낸 아이스크림이 함께 올라 왔는데, 영국인들이 생강을 참 좋아합니다. 한국에서 수십년 살면서 먹은 생강 양이 영국 와서 3년 안에 먹은 생강 양과 맞먹을 정도입니다. ㅋ 영국 여행 오시면 <웨이트로즈Waitrose> 수퍼마켓에 가셔서 'Duchy Organic All Butter Stem Ginger Shortbread'를 다만 한 상자라도 꼭 사 갖고 귀국하시기를 바랍니다. 묵히지 말고 바로 드시고요. 쇼트브레드라 오래 두면 눅눅해지고 맛없어집니다.

▲ After-meal ①

어우, 코스 다 끝났는데 뭘 또 줘?

주니퍼베리 캬라멜을 넣은 바삭한 씨가렛 비스킷을 주니퍼베리 위에 얹어서 냈습니다. 코를 대고 주니퍼베리 향이 어떤지 한번 맡아 보세요. 향 참 좋아요. 영국음식에 많이 쓰입니다. 진gin의 원료이기도 합니다.

이날 저희 네 명 모두 테이스팅 메뉴를 끝까지 겨우 먹었습니다. 조금씩 담은 음식들인데도 다들 많이 못 먹는 사람들이라 한참 씨름을 하며 먹었어요. 저는 사실 여기 사람들 먹는 일반적인 3-코스 식사도 버겁습니다. 잘 먹으려고 이전 끼니를 굶고 가도 양 많은 집에서는 전식starter 반 정도를 먹고 나면 배가 꽉 찰 때가 있어요. 꽈당

식사 외에 이 집의 치즈 코스도 별도로 좀 즐겨보고 싶었는데 다들 배가 불러 단것들도 고군분투하며 먹었을 정도입니다.

후식이 제공되기 전에 직급이 좀 높아 보이는 웨이터 장 같은 사람이 와서 배에 손 얹고 헉헉거리고 있는 우리를 보더니 "흐음... 치즈 코스 권해드리러 왔는데, 말도 안 되겠죠?" 이러면서 그냥 웃고 갑니다. ㅋㅋ

▲ After-meal ②

으악, 뭘 또 줘?!

쵸콜렛 메밀 트러플입니다.

커피 한 잔 시켜서 같이 먹으면 정말 좋았겠으나 배가 너무 불러 꿈도 못 꿉니다. 이것까지는 겨우 먹었습니다. 이것도 1인당 한 개씩입니다. 투박한 코코 포드pod에 코코 닙nib을 담고 그 위에 구수한 메밀buckwheat을 넣어 우툴두툴 못생긴 돌덩이처럼 보이게 만든 쵸콜렛 트러플을 올렸습니다. 플레이팅 참 자연스럽고 감각적이죠.

식후에 주는 것들을 보통은 '쁘띠 푸흐petit four'라고 부르는 것 같던데, 쁘띠 푸흐에 사실 저런 쵸콜렛 트러플 같은 것들은 해당 안 되지 않나요? 그래서 그냥 'after-meal'이라고 적어보았습니다.

이 집의 플레이팅에 관하여

저는 꼼지락거리면서 공들여 매만진 티 나는 플레이팅보다는 호쾌하고 무위적인spontaneous 플레이팅을 좋아합니다. 제 눈에는 이게 좀 더 예술적으로 보여요. 영국에 있는 셰프들이 이런 플레이팅을 잘합니다. 저는 이게 다 영국식 정원과 꽃꽂이에 기인한다고 생각하고 있습니다.

다른 파인 다이닝 레스토랑들의 테이스팅 메뉴 플레이팅을 가만 보면 큰 그릇을 써도 그릇 전체에서 너무 한정된 좁은 면적에 음식을 몰아 넣거나, 좁은 그릇 안에 음식을 빽빽이 가두어 다이너가 포크나 스푼 넣어 불편하게 후벼 떠먹게 하거나, 소스건 고형물이건 접시 위에 강박적으로 조로록 줄 맞춰 배치해 답답하고 지리멸렬한 느낌을 주는 경향이 있는데(구성 요소도 좀 단순하고 느낌이 단조로워 흥이 안 날 때가 많음), 여긴 소량을 담아 내는 테이스팅 메뉴라 해도 구성 요소들이 다차원적이면서 유기적으로 배치돼 있고, 그릇의 공간을 넓게 쓰고 있어 복잡하지만 시원시원합니다. 답답한 느낌이 없어서 좋아요. 사냥하면서 자연을 자주 접하는 사람이라 더 그런 걸지도 모르겠습니다. 플레이팅을 통해 요리사의 미감뿐 아니라 성향과 성격도 엿보이는 것 같아 재미있다는 생각을 할 때가 많습니다.

드디어 끝났습니다.

계산서.

테이스팅 코스 4인에 물 값과 와인 값, 봉사료 합쳐 백만원 조금 안 되는 금액.

쿵.

일인당 25만원꼴.

쿵.

우리 권여사님 이날 무리하셨습니다.

돈 아깝지 않냐고요?

전혀요.

얼마나 맛있었는데요.

사실, 테이스팅 메뉴 1인 비용인 115파운드를 환율 1,800원 곱해 계산할 게 아니라 1파운드 = 1천원으로 계산해야 이곳 사람들 체감 물가와 얼추 맞습니다. 그러니까 한국으로 치면 약 11만 5천원짜리 메뉴라고 보시면 된다는 거지요. 게다가, 영국은 VAT가 무려 20%나 되는 나라라는 점도 염두에 두고 음식 값을 비교하셔야 합니다. 우리는 봉사료 10%와 VAT 10%를 음식 값에 따로 붙여야 하지만 영국에서는 이 20%나 되는 VAT가 음식 값에 이미 포함돼 있고 봉사료 12.5%만 따로 청구합니다.

봉사료service charge, 즉, 팁이 60파운드나 나왔으나 영국 와서 이 날 처음으로 팁이 아깝지 않다는 생각이 들었습니다. 여러 명의 서버server가 식사 시간 내내 음식을 가져다주었는데, 그 많은 코스의 그릇들을 가져다주고 치워 갈 때마다 매번 커틀러리도 새로 놓아주고 테이블 위도 말끔히 정리를 해주곤 했습니다. 홀에 서버가 정말 많이 보였는데 주방에도 사람이 이만큼 많을 테니 도대체 인건비가 얼마나 많이 나갈지 상상이 안 됩니다.

저는 이날 태어나서 처음 먹어 보는 식재료가 수두룩했습니다. 막 짜릿했죠. (사슴고기를 드디어 먹어 봤네그랴.) 일상에서 보는 익숙한 재료들이 근사하게 탈바꿈한 것도 흥미로웠습니다. 친히 영국까지 날아오셔서 몇 년 만에 만난 딸에게 사 주시는 음식인데 잘 고른 레스토랑에서 맛있게 잘 먹어야지요.

생일이나 결혼기념일 즈음에 꼭 다시 오고 싶은 곳입니다. 허튼 데 돈 쓰지 말고, 쓸데없는 군것질 하지 말고, 후줄근한 데서 여러 번 외식할 돈 모아 이런 데 와야겠어요. 저는 파인 다이닝 요리는 예술이라고 굳게 믿는 사람입니다. ■

☞ The Ledbury

'영국 여행' 카테고리의 다른 글

| [런던여행] 포트넘 앤드 메이슨(Fortnum and Mason)에서 권여사님이 사신 것 (3) | 2016.02.11 |

|---|---|

| [런던여행] 바버 쟈킷 얻어 입은 다쓰베이더, 콧굼기가 발씸발씸 Barbour (10) | 2016.02.11 |

| [런던여행] 해로즈 식품관 Harrods Food Halls (8) | 2016.02.11 |

| [런던여행] 주방용품점 디베르티멘티 Divertimenti (8) | 2016.02.11 |

| [런던여행] 런던 미슐랭 스타 레스토랑 간다고 영화 <번트>를 다 보고 오신 권여사님 (14) | 2016.02.10 |

| [런던여행] 포토벨로 골동품 거리와 노팅힐 Portobello, Notting Hill (8) | 2016.02.10 |

| [런던여행] 고어 호텔 주변 아침 산책 (9) | 2016.02.10 |

| [런던여행] 히쓰로 에어포트에 권여사님 출현 (10) | 2016.02.09 |